Dokumentation

Im Anschluss an das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur werden hier wöchentlich Blogbeiträge und Fotos für eine nachhaltige Ergebnisdokumentation veröffentlicht. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Aufarbeitung!

Einleitung: Erstes Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur

Das erste Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur (DSNKK) ging am 21. und 22. April 2023 erfolgreich über die Bühne. An beiden Tagen haben insgesamt über 120 Personen in Präsenz im Haus der Universität in Düsseldorf teilgenommen, zusätzlich gab es die Möglichkeit, das Symposium über einen Live-Stream online mitzuverfolgen. In Vorträgen und Workshops wurde der aktuelle Status quo der Nachhaltigkeits-Debatte im Kunst- und Kultursektor beleuchtet und mögliche Lösungswege diskutiert. Dabei stand vor allem die betriebsökologische Perspektive im Fokus.

Wir, Melina Hartmann, Katharina Reher und Nienke Wüst, als Team Dokumentation möchten das Symposium nun schrittweise rekapitulieren und den Ablauf und die Ergebnisse des Symposiums hier in Form eines Blogs den Teilnehmenden sowie allen anderen Interessierten zur Verfügung stellen. Dazu nutzen wir auch weiterhin den bisher vom Team Kommunikation betreuten Instagram-Kanal @rethink_kunstundkultur. Parallel werden die Blogbeiträge auf der Website des Symposiums sowie auf dem Blog der Bürger-Universität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf veröffentlicht.

Gemeinsam blicken wir auf ein vielseitiges Programm zurück, welches Referenten und Referentinnen aus den unterschiedlichsten Sparten und Berufsfeldern die Möglichkeit geboten hat, ihr Nachhaltigkeits-Verständnis, ihre individuellen Ziele und Herausforderungen bei deren Umsetzung aufzuzeigen. Dabei wurde sowohl die akademische als auch die betrieblich-unternehmerische Perspektive berücksichtigt. Das Programm bot eine Mischung aus Input-Vorträgen und partizipativen Elementen, darunter der studentische Ideen-Slam, in dem Studierende auf gleichsam unterhaltsame und informative Weise ihre kreativen Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit im Plenum präsentieren konnten. Auch in den thematisch vielfältigen Workshops hatten die Teilnehmenden die Chance, im Austausch mit dem jeweiligen Experten oder der jeweiligen Expertin selbst aktiv zu werden.

Im Verlauf des Symposiums wurde mehrfach betont, dass der Nachhaltigkeits-Begriff insgesamt vier Säulen umfasst: Die Ökologie, die Ökonomie, das Soziale und die Kultur. Für die Dokumentation und Nachbereitung des Symposiums ist es uns sehr wichtig, dass eine inhaltliche Nachhaltigkeit in der Ergebnissicherung gewährleistet werden kann. Dafür konnten wir bereits im Vorfeld des Symposiums drei Teilnehmende für eine projektbegleitende Zusammenarbeit gewinnen. Diese drei Personen werden uns als Stellvertreter und Stellvertreterinnen der Besuchergruppen im Sinne eines Story-Telling-Ansatzes ihre Erwartungen an das Symposium und ihre Erfahrungen während des Events mitteilen und davon berichten, ob und falls ja, welche Learnings sie aus dem Symposium mitnehmen und tatsächlich anwenden konnten, um ihren (Berufs-)Alltag langfristig nachhaltiger zu gestalten. Den ersten Beitrag dazu werden wir nächste Woche hier veröffentlichen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Aufarbeitung des ersten Düsseldorfer Symposiums zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur!

Zur Autorin:

Nienke Wüst ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Katharina Reher das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Johannes Berger: Digitale Suffizienz in Kulturinstitutionen – Wie digitale Angebote nachhaltig gestaltet werden können

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Digitalisierung ist allgegenwärtig. Wie auch Nachhaltigkeit zählt sie zu den aktuellen Megatrends, die unsere Lebensrealität beeinflussen. Wird über Digitalisierung gesprochen, steht häufig eine Forderung nach mehr Digitalität im Vordergrund und es wird betont, dass bei vielen Arbeitsprozessen hinsichtlich der Digitalisierung – gerade in Deutschland – noch enormer Nachholbedarf und Optimierungspotenzial besteht. Dies gilt auch für die Kulturbranche. Museen und andere Kulturbetriebe rüsten nach und nach digital auf: mit Tools und Apps, virtuellen Rundgängen, digitalen Sammlungen und weiteren Angeboten. Sie alle möchten zugänglicher, zeitgemäßer und inklusiver werden, um neue, vor allem jüngere, Zielgruppen zu gewinnen. Doch geht diese Strategie auf? Wie lassen sich wachsende technische Ambitionen mit einem Nachhaltigkeitsideal vereinbaren? Sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit zwei Ziele, die miteinander konkurrieren oder die sich ergänzen? Diesen Fragen widmete sich der Workshop „Digitale Suffizienz in Kulturinstitutionen. Wie digitale Angebote nachhaltig gestaltet werden können.“ von Johannes Berger. Johannes ist Digital Curator und Produktmanager bei der Homo Ludens GmbH, einer Agentur für digitale Educational und Serious Games in der Kulturbranche.

Was bedeutet Suffizienz?

Anstatt zu versuchen, die vorhandenen technischen Möglichkeiten maximal auszuschöpfen, bedeutet Suffizienz zu fragen „Was ist genug?“. Suffizienz kann eine wichtige Strategie auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung sein. Im Rahmen der Digitalisierung spricht man von der Digitalen Suffizienz. Die aktuelle Forschung unterscheidet vier Handlungsfelder der Digitalen Suffizienz: die Techniksuffizienz, die Datensuffizienz, die Nutzungssuffizienz und die Ökonomische Suffizienz (vgl. Lange/Santarius 2018). Das übergeordnete Ziel dieser Handlungsfelder ist es, die Potenziale der Digitalisierung effizient zu nutzen, ohne dabei Ressourcen für nicht zwingend nötige Erweiterungen zu verschwenden. Nach einem kurzen theoretischen Input von Johannes durften die Workshopteilnehmenden selbst aktiv werden. In Kleingruppen wurde erarbeitet, wie diese Handlungsfelder praktisch in Kulturbetrieben umgesetzt werden und welche Herausforderungen dabei auftreten können.

Die vier Handlungsfelder der Digitalen Suffizienz in Kulturbetrieben

Im Fall der Techniksuffizienz soll auf eine bereits vorhandene Software ohne unnötige Funktionen zurückgegriffen werden, die eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Endgeräten aufweist, idealerweise auch mit nachhaltigen Devices (z. B. Fairphone, ein Unternehmen, welches Elektronik unter fairen Bedingungen und mit nachhaltigen Materialien produziert). Oft besteht aber noch ein Intention-Behavior-Gap bei der Nutzung nachhaltig und fair produzierter Endgeräte, also eine Diskrepanz zwischen dem guten Vorsatz und der tatsächlichen Umsetzung, da es meist bequemer ist, die Geräte und Betriebssysteme konventioneller Anbieter zu nutzen.

Datensuffizienz bedeutet, dass die durch die Nutzung der Anwendung entstandenen Daten und Erkenntnisse in Form von OpenData oder OpenAccess für andere Zwecke sinnvoll weitergenutzt werden, solange dies im Einklang mit dem Datenschutz geschieht. Die Workshopteilnehmenden arbeiteten hier heraus, dass es wichtig ist, Art und Ausmaß der Datenverarbeitung transparent mit den Besucherinnen und Besuchern zu kommunizieren, z. B. über entsprechende schriftliche Hinweise oder Banner.

Die Nutzungssuffizienz meint die Beschränkung auf wesentliche Kernfunktionen in der Anwendung. In vielen digitalen Anwendungen werden beispielsweise gerne Spielmechanismen eingesetzt, die als extrinsische Motivatoren zur Nutzung dienen sollen. Eine solche Gamification kann zwar Anreize für die Nutzer:innen bieten, jedoch sollte im Vorfeld sorgfältig abgewägt werden, ob diese Funktionen auch wirklich einen inhaltlichen Mehr-Wert bieten oder ob dadurch einfach nur eine unnötige Mehr-Nutzung entsteht. Ein Beispiel für Nutzungssuffizienz in der Kulturbranche kann z. B. eine Museums-App sein, in der digitale Führungen angeboten werden, die nicht die komplette Sammlung abdecken, sondern an die individuellen Interessenschwerpunkte bzw. verfügbare Zeit der Besucherinnen und Besucher abgestimmt sind.

Zuletzt wird mit der Ökonomischen Suffizienz die wirtschaftliche Komponente berücksichtigt, hier unterscheidet man zwischen externer und interner Suffizienz. Um Kosten in der Entwicklung einer Anwendung zu sparen, kann auf Free and Open Source Software, sog. FLOSS, zurückgegriffen werden, deren Quellcode kostenfrei zur Verfügung steht (externe Suffizienz). Intern kann Ökonomische Suffizienz durch einen institutionsübergreifenden Wissens- und Kompetenzaustausch (z. B. Fortbildungen, Leitfäden etc.) und der Abwägung, dass solche Elemente als Motivationsfaktoren mit dem Nachteil der eventuellen Mehrnutzung dienen können, realisiert werden. Wachstumsverzicht zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung kann allerdings in Konflikt mit den aktuellen Strategien der Kulturpolitik und -förderung geraten, da auch nicht-gewinnorientierte Kultureinrichtungen immer öfter anhand ihrer Besucher:innenzahlen – und ob sie diese steigern können – gemessen werden.

Vor dem Start eines Projekts oder der Neuentwicklung eines digitalen Angebots sollte jede Kulturinstitution im Hinblick auf die Suffizienz unter anderem die Fragen beantworten, ob der digitale Raum der richtige Ort ist und ob ein tatsächlicher Mehrwert für Besucherinnen und Besucher entstehen kann. Suffizienz ist also ebenso wie Nachhaltigkeit nicht bloß eine Frage der Technik, sondern auch eine des Mindsets.

Zu Johannes Berger:

Johannes Berger ist Digital Curator und Produktmanager bei der Homo Ludens GmbH, einer Agentur für digitale Educational und Serious Games in der Kulturbranche – assoziiert mit dem gamelab.berlin von der Humboldt-Universität zu Berlin. 2022 absolvierte er seinen Master of Arts in Museumsmanagement und -kommunikation an der HTW Berlin. Zuvor studierte er Filmwissenschaft und Geschichte an der Freien Universität Berlin und schloss eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild & Ton ab. Seit 2020 ist er aktives Mitglied des ICOM Deutschland Young Professionals Netzwerkes.

Zur Autorin:

Nienke Wüst ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Katharina Reher das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Maximilian Gens: Material und Kreislauf – Theater nachhaltig gedacht

Kreislaufwirtschaft im Theater

Eine Etage über Johannes‘ Workshop fand Workshop Nr. 2 „Material und Kreislauf – Theater nachhaltig gedacht“ statt. Workshopleiter war Maximilian Gens, der Co-Leiter der Technischen Direktion am Düsseldorfer Schauspielhaus. Nach einem kurzen Kennenlernen tauchte Maximilian direkt in die Materie der Theaterproduktion ein und erläuterte zunächst den Ablauf einer nachhaltigen Produktion: angefangen beim Konzept hin zur Entwicklung des finalen Modells gehören viele Schritte mitgedacht, inklusive der Beschaffung, der Umsetzung und der finalen Ausstattung. Nach Laufzeitende geht es dann um die Wiederverwertung, die Entsorgung oder alternative Möglichkeiten, was mit den beschaffenen Materialien nun passiert.

Interaktiv und kreativ wurden Fragen der Kreislaufwirtschaft beim Brainstorming besprochen. Wir als Workshopteilnehmende sollten Ideen zu folgenden Fragen sammeln:

- Wo werden schon heute Materialien re-used/ re-cycled?

- Wo besteht noch Verbesserungspotenzial in Hinsicht auf Ressourcenschonung?

- Welche Material(-gruppen) werden am Theater gebraucht?

- Was wird am Theater aus (Roh-)Materialien hergestellt?

Bei der anschließenden Diskussion wird schnell klar: das Verbesserungspotenzial ist groß – die Realisierung aber auch komplex und die Wiederverwendung von Materialien schwieriger als gedacht. Mögliche Lösungsansätze könnten beispielsweise bei der Festsetzung von Standardgrößen für Bühnenbilder ansetzen, damit für mehrere Stücke beispielsweise dieselbe Theaterwand wiederverwendet werden könnte. Auch Bühnenbildner:innen achten zunehmend darauf, was im Fundus vorrätig ist und versuchen– auch aus Budgetgründen – mit vorhandenen Ressourcen zu arbeiten, doch die Umsetzung in der Praxis ist schwierig.

Auf die Frage, warum der Austausch und Verleih von Materialien unter Theaterinstitutionen nicht systematischer geregelt ist, stellt Maximilian zwei große Herausforderungen heraus: das Produkthaftungsgesetz und die Maschinenrichtlinie. Das Inverkehrbringen von Maschinen – auch von Theatermaschinen – unterliegt sehr komplexen behördlichen Regelungen und der Verkauf von Bühnenbildern gilt als Produkt – und fällt damit in die Produkthaftung. Daher hat ein Theater meist nur die folgenden Optionen: Recycling, Entsorgung oder Lagerung im eigenen Theaterfundus. Im Theaterfundus des Düsseldorfer Schauspielhauses lagern Kostüme, Requisiten, Bühnenbilder und Möbel auf einer Gesamtfläche von rund 2.400qm. Die jährliche Miete für die Lagerung der mehr als 60.000 Objekte beträgt ungefähr 290.000€. Hinzu kommen Kosten für das entsprechende Handling von ca. 173.000€, so dass die jährlichen Ausgaben des Theaterfundus ca. 463.000€ betragen. Überschlägt man diese Zahlen für NRW, ein Bundesland, in dem es ungefähr 20 Stadt- und Landestheater mit eigenen Fundi gibt, kommen wir zusammengerechnet auf ca. 875.000 Objekte und jährliche Gesamtausgaben in Höhe von ca. 6.715.625€.

Und nun?

Im Wrap-Up steht die Idee des „Zentralfundus“ im Fokus. Dies meint ein zentrales Depot, bspw. lokalisiert im Rhein-Ruhr-Gebiet, welches sich alle umliegenden Theater teilen könnten. Auf diese Weise vermeidet man die doppelte Anschaffung vieler Materialien und die Bühnenbildner:innen hätten mehr und nachhaltigere Gestaltungsoptionen. Anhand einer digitalen Dokumentation könnten die Theater sich untereinander koordinieren und so langfristig nicht nur budgetfreundlicher, sondern auch deutlich umweltbewusster arbeiten. Auf die Nachfrage, ob es schon Besprechungen dazu geben würde, hat Maximilian eine positive Antwort für uns: Die Politik ist dran. Natürlich ist es schwierig für ein Theater, seine Unabhängigkeit ein Stück weit einzugrenzen und auch der Anfangsinvest wird groß sein – aber da wir nun die jährlichen Ausgaben der einzelnen Theaterfundi kennen, sind wir uns sicher, dass sich dieser Invest langfristig auf jeden Fall rentieren wird. Die nachhaltige Gewichtung dieser Implementationen lässt sich nicht in Zahlen darstellen, wir Workshopteilnehmenden sind uns aber einig, dass dieser Aspekt sehr wertvoll wäre. Maximilians Hoffnung: Die Theater werden unter politischer Moderation gemeinsam vorangebracht und eine nachhaltige und zukunftsfreundliche Lösung wird gefunden. Wir drücken die Daumen!

Zu Maximilian Gens:

Maximilian Gens übernimmt 2023 die Co-Leitung der Technischen Direktion des Düsseldorfer Schauspielhauses. Schon während seines Studiums der Theatertechnik, sammelte er Erfahrungen am Volkstheater Wien und engagierte sich im Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland. 2018 startete er als Produktionsingenieur und Projektleiter am D'haus in sein berufliches Leben. Als Zillenial beschäftigt ihn aber seit jeher auch die Frage, wie die Darstellende Kunst nachhaltiger werden und dabei innovativ bleiben kann.

Zur Autorin:

Katharina Reher ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Rebecca Heinzelmann: How to CO2-Bilanz!

You can’t manage what you can’t measure.

Dieser bekannte Leitsatz aus der Betriebswirtschaftslehre gilt ebenfalls im Management von Kulturinstitutionen. Bevor man Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit einleitet, ist es ratsam, eine Bestandsaufnahme zu machen, um Problemfelder zu identifizieren, Kennzahlen zu ermitteln und anhand dieser Prioritäten abzuleiten, welche Maßnahmen am sinnvollsten sind und welche Zielwerte man mit ihnen erreichen möchte. Hierfür kann es sich lohnen, in eine CO2-Bilanz zu investieren.

Im Workshop How to CO2-Bilanz! stellte Rebecca Heinzelmann vor, was eine CO2-Bilanz ist, wie sie funktioniert und unter welchen Bedingungen sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Rebecca Heinzelmann ist als Kultur- und Nachhaltigkeitsmanagerin tätig und arbeitet aktuell mit mehreren Organisationen an CO2-Bilanzen, Prozessbegleitungen und Strategien.

Was ist eine CO2-Bilanz?

Doch was kann mich sich unter einer CO2-Bilanz überhaupt vorstellen? Die Definition steckt in den Wortbestandteilen selbst: CO2 ist ein natürlicher Bestandteil der Luft, ohne den das Leben auf der Erde nicht möglich wäre. Eine steigende CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre führt jedoch zu einer Erwärmung derselbigen, hier spricht man vom sogenannten Treibhauseffekt und von CO2 als Treibhausgas. CO2 entsteht bei zahlreichen Prozessen, u. a. bei der Verbrennung fossiler und regenerativer Rohstoffe, im Verkehr und in der Landwirtschaft. Eine Bilanz ist eine zusammenfassende Gegenüberstellung von Wertkategorien, die als Grundlage für eine Entscheidungsfindung dienen kann.

Eine CO2-Bilanz ist also zunächst eine Statusanalyse, die das Ziel verfolgt, alle Faktoren einer Organisation bzw. eines Betriebs zu identifizieren, die sich auf das Klima auswirken. Die errechneten Werte beschreiben, welche Menge an Treibhausgas-Emissionen produziert werden und auf welche bestimmten Aktivitäten sie zurückzuführen sind. Diese Aktivitäten schließen alle Bereiche des betrieblichen Prozesses ein, u. a. das Produkt, das Unternehmen, Veranstaltungen und Projekte und auch der persönliche CO2-Fußabdruck aller Beteiligten. Berechnet werden direkte (z. B. Energieverbräuche) und indirekte Treibhausgasemissionen (z. B. Geschäftsreisen), die durch die Aktivitäten eines Unternehmens entstanden sind.

How to CO2-Bilanz

Rebecca stellte im Anschluss an die Definition vor, in welchen Schritten der Prozess einer Klimabilanzierung abläuft. Der erste Schritt wird als „Mapping“ bezeichnet: Dabei werden zunächst alle einzelnen Aktivitäten gesammelt, die in einer Organisation stattfinden müssen, um ein Produkt zu produzieren oder den Geschäftszweck umzusetzen, und bei denen CO2 entsteht. Hier konnten die Seminarteilnehmenden selbst aktiv werden: In Kleingruppen sollten sie sich vorstellen, als Team einer Organisation im Kulturbereich eine CO2-Bilanz umsetzen zu wollen. Dabei kam an Aktivitäten sofort Einiges zusammen: Leihverkehr, Ausstellungsinventar, Flyer und Plakate, Büroartikel, Heizung, Klimatisierung, Depot, die Anreise der Besucher:innen und und und … Man merkt, selbst in kleineren Organisationen kommen schnell viele Faktoren zusammen. Für eine bessere Übersichtlichkeit und Struktur können Einzelaktivitäten, die in Zusammenhang miteinander stehen, zu sog. Clustern zusammengefasst werden. Beispielsweise können die Emissionsquellen Strom-, Wasserverbrauch, Heizung und Müllentsorgung bzw. Recycling unter der Kategorie Gebäudezusammengefasst werden oder Dienstreisen, Transport, Anfahrt von Mitarbeitenden, etc. unter dem Punkt Mobilität.

Die Teilnehmenden bemerkten ebenfalls, dass der Prozess des Mappings schnell zu einem „Fass ohne Boden“ werden kann, also immer weitere Emissionsquellen gefunden werden können, je nachdem welche Aspekte man in die Bilanz miteinbezieht. Zählt man die Emissionen externer Dienstleister:innen ebenfalls hinzu? Wie verhält es sich mit Daten, die man nicht ganz genau bestimmen kann, z. B. mit welchen Transportmitteln Besucher:innen angereist sind und wie viel CO2 dabei entstand? Diese und weitere Fragen tauchten während des Workshops auf. Für die Durchführung einer Klimabilanzierung ist es aus pragmatischen Gründen daher absolut notwendig, eine Systemgrenze zu definieren, also festzulegen, innerhalb welcher zeitlichen, organisatorischen und operativen Grenzen Daten für die Institution erhoben werden sollen. Beispielsweise kann man den Analysezeitraum auf ein Jahr oder eine Spielzeit begrenzen, was den Prozess bereits deutlich überschaubarer macht. Außerdem muss man sich die Frage stellen, welche Emissionen für die Analyse besonders relevant – im Sinne von steuerbar – sind. Unter anderem trägt das Publikum einer Kulturinstitution wesentlich zu den entstehenden CO2-Emissionen bei, sein Verhalten ist durch die Organisation jedoch kaum bis gar nicht steuerbar, während sich für das Verhalten im eigenen Team wesentlich effektiver Maßnahmen entwickeln und umsetzen lassen, z. B. indem intern Fahrgemeinschaften gebildet werden. Anhand der Systemgrenze und einer solchen Wesentlichkeitsanalyse kann also festgelegt werden, welche Emissionsquellen man in der CO2-Bilanz genauer beleuchten möchte.

Als Handreiche hierzu kann das Greenhouse Gas Protocol dienen, welches Rebecca im Workshop vorstellte. Das Greenhouse Gas Protocol unterscheidet drei verschiedene „Scopes“. Scope 1: direkte Emissionsquellen, die man selbst besitzt bzw. kontrolliert (z. B. eigene Fahrzeuge, Öl-/Gasheizung, Diesel-Generatoren), Scope 2: eingekaufte Energie, die an einem anderen Ort produziert wird (z.B. Strom, Fernwärme) und Scope 3: indirekte Emissionen, die aus Aktivitäten des Betriebes entstehen (z. B. Geschäftsreisen, Beschaffung, Abfallmanagement).

Dann kann es weitergehen zum nächsten Schritt: die Datenerfassung. „Jede Klimabilanz ist nur so gut wie ihre Daten“, formulierte Rebecca im Workshop treffend. Die Datenerfassung kann so ablaufen, dass pro Cluster eine verantwortliche Person abgestellt wird, die dann die notwendigen und zur Verfügung stehenden Daten sammelt. Für die Daten können die unterschiedlichsten Quellen herangezogen werden, z. B. Ablesen von Zählerständen, Besuchszahlen, Fragebögen und Onlineumfragen, Speditionen, Verträge und viele weitere Möglichkeiten.

Auf Grundlage der gesammelten Daten kann die Berechnung und Auswertung der Emissionen beginnen. Die Formel, die dabei in einem CO2-Rechner verwendet wird, ist relativ simpel:

Aktivitätsdaten x | Emissionsfaktor = | CO2-Äquivalent |

z. B. 1.540 km | z. B. Zugreise (0,032) | 49 kg CO2e |

Was verbirgt sich hinter diesen Angaben? Die Aktivitätsdaten sind die konkreten Verbrauchsdaten, die zuvor von der Organisation ermittelt wurden. Dabei handelt es sich um Verbrauch, der in Kilometern, kWh, Kilogramm etc. gemessen werden kann. Der Emissionsfaktor „gibt an, wie viel Kilogramm (kg) oder Tonnen Treibhausgase beim Einsatz einer definierten Menge eines Energieträgers freigesetzt werden. Emissionsfaktoren haben zumeist die Einheit kg CO2 pro kg Energieträger. Sie erlauben es auch, verschiedene Energieträger mit Blick auf ihre Klimawirkung zu vergleichen.“[1] Emissionsfaktoren sind bereits definierte Werte, die sich aus unterschiedlichen Quellen beziehen lassen, beispielsweise dem Bundesamt für Umwelt oder der Europäischen Umweltagentur. Die Aktivitätsdaten multipliziert um den Emissionsfaktor ergeben dann das CO2-Äquivalent[2] der jeweiligen Aktivität. Diese Rechnung wird für alle definierten Aktivitäten und Verbrauchsgüter durchgeführt. Die Ergebnisse können dann in einem Bericht dargestellt werden, der als Basis dafür dient, Prioritäten zu setzen und konkrete Ziele und Maßnahmen zu formulieren.

Warum CO2-Bilanz?

Es lässt sich bereits erahnen, dass eine CO2-Bilanz ein aufwendiger, kleinteiliger und somit komplexer Prozess ist, der zeitliche und finanzielle Ressourcen kostet – Ressourcen, die man eventuell auch direkt für Maßnahmen umsetzen könnte, ohne vorherige Bilanz. In eine CO2-Bilanzierung sollte laut Rebecca nur dann investiert werden, wenn auch tatsächlich die Ambition besteht, anhand der ermittelten Ergebnisse konkrete Verbesserungsmaßnahmen anzustoßen, es darf also nicht bei einer bloßen Bestandsaufnahme bleiben. Man muss zuvor abwägen, worin der größere Mehrwert für eine Institution besteht. Eine CO2-Bilanz kann sehr viele Vorteile bieten, die Rebecca abschließend noch einmal zusammenfasste: Mithilfe einer CO2-Bilanz können Maßnahmen begründeter ausgewählt, nicht-offensichtliche Emissionsquellen gefunden, die Wirkung einer Maßnahme verifiziert, Daten in Verhandlungen eingesetzt und öffentliche Gelder einfacher beantragt werden.

Zu Rebecca Heinzelmann:

Rebecca Heinzelmann ist Kultur- und Nachhaltigkeitsmanagerin sowie KuK-Alumna. Sie arbeitete u.a. in einer Marketing-Agentur, bei der digitalen Düsseldorf oder der Ruhrtriennale und sitzt im Vorstand des Kasseler Kunstvereins. Seit 2022 ist sie Teil des Kollektivs für Zukunftskultur und arbeitet aktuell für und mit mehreren Organisationen an CO2-Bilanzen, Prozessbegleitungen und Strategien.

Zur Autorin:

Nienke Wüst ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Katharina Reher das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

[1] https://allianz-entwicklung-klima.de/toolbox/was-sind-emissionsfaktoren/ [25.06.2023]

[2] Die Bilanz für den CO2-Ausstoß einer Institution schließt strenggenommen nicht nur CO2 ein, sondern es gibt eine Bandbreite verschiedener Treibhausgase, wie bspw. Methan und Distickstoffoxid. Diesen wird ein Faktor zugeordnet, das sog. Global Warming Potential (GWP) und anhand dessen werden sie in CO2-Äquivalente (CO2e) umgerechnet, um eine Vereinheitlichung und eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Sina Herrmann: Museen im Klimawandel - Organisieren, handeln und mobilisieren für (mehr) Klimaschutz im Museum

Museen sind nicht nur wichtige Initiatoren gesellschaftlicher Debatten, um Themen wie Umweltschutz und Klimawandel voranzutreiben, sondern können selbst einen aktiven Beitrag dazu leisten und zugleich ihrer öffentlichen Vorbildfunktion als Ideengeber einer nachhaltigen Gesellschaft gerecht werden. Betrachtet man Kulturinstitutionen aus Perspektive der ökologischen Nachhaltigkeit sind Museen wesentliche CO2-Produzenten. Dies betrifft nahezu alle Aufgabenbereiche eines Museums – von der Ausstellung und Konservierung über den Transport und die Logistik bis hin zu Bau und Sanierung.

Im Workshop Museen im Klimawandel – Organisieren, handeln und mobilisieren für (mehr) Klimaschutz im Museum zeigte Sina Herrmann, Projektleiterin beim Deutschen Museumsbund, konkrete Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der täglichen Museumsarbeit auf und gab den Teilnehmenden Kommunikationsmethoden zur direkten Umsetzung an die Hand.

Deutsche Museen sollen nachhaltiger werden – Die Rolle des Deutschen Museumsbundes

Dass die Entwicklung von Strategien für den ressourcenschonenden Betrieb von Museen ein notweniger Schritt ist, hat man auch auf politischer Ebene erkannt. Spätestens seit der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) finanzierten Arbeitsgruppe im Jahr 2021 zeigt sich, dass Klimaschutz auch im Bundeskulturressort eine hohe Priorität hat. Der Deutsche Museumsbund erarbeitet dazu unter Beteiligung von Bund, Ländern und Kommunen konkrete Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Museen. Der im Mai 2023 erschienene Leitfaden stellt ökologische Mindeststandards vor und ist nur ein Teil der Projektphase, um den Austausch über einen Zertifizierungsprozess anzustoßen. Dabei nimmt der Deutsche Museumsbund gleichermaßen die ökologische, aber auch die soziale und die ökonomische Dimension in den Blick, und orientiert sich an den 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs).

„Ihr Auftrag, unser gemeinsames Kunst-, Natur- und Kulturerbe für die Zukunft zu bewahren, macht Museen per se zu nachhaltig agierenden Institutionen.“ – Deutscher Museumsbund

Klimaschutz konsequent verankern

Doch wie bei allen anderen Unternehmen sehen sich auch Museen mit den Auswirkungen auf das Klima konfrontiert. Durch Emissionen und Ressourcen, die sie verbrauchen, hinterlassen Museen einen ökologischen Fußabdruck, der nicht ignoriert werden darf. Zu den größten CO2-Emissionsquellen im Museum zählen unter anderem der Publikumsverkehr und der Energieverbrauch. Aber auch in den Bereichen Material, Abfall, Bau und Sanierung sowie in der Bildung und beim Ausstellen und Archivieren besteht Handlungsbedarf.

In der Rolle eines/ einer Nachhaltigkeitsbeauftragten wurden innerhalb des Workshops Nachhaltigkeitskonzepte für (fiktive) Museen entworfen. Sina Herrmann ermutigt die Teilnehmenden besonders positiv, kreativ und enthusiastisch an die Aufgabe heranzugehen. Schließlich würden viele tolle Ideen bereits scheitern, weil man dazu neige, eine „Nein, aber…“ anstatt eine „Ja und…“-Haltung einzunehmen. Dabei gehe es im Grunde erst einmal darum einen Startpunkt zu finden und bereits kleine Schritte zu implementieren.

Die Arbeitsgruppe für das Spaßmuseum Glückstadt entwickelte beispielsweise die folgenden Ideen für ein verbessertes Nachhaltigkeitskonzept: Ausbau des Fahrradwegenetzes, damit Besuchende das Museum besser erreichen, verringerte Eintrittspreise für Besuchende, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen, spezielle Bildungsprogramme, um bereits Kinder für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und regionale, vegane Lebensmittel für das angrenzende Café.

Vorteile für strategisches Nachhaltigkeitsmanagement

Die Museen stehen vor mehreren Herausforderungen, die die Umsetzung nicht einfacher machen. Sie beherbergen wertvolles und altes Kulturgut, das oft aufwendig geschützt werden muss. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt und Licht müssen passen und das kann sehr energieintensiv sein. Oft fehlen auch finanzielle Mittel.

Doch vor allem Museen können Katalysatoren einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft sein, indem sie neue Werte vermitteln und Menschen dazu befähigen, ihre Rolle beim Klimaschutz zu verstehen und einzunehmen. Dies motiviert Projektleiterin Sina Herrmann immer wieder aufs Neue. Zugleich erinnert sie daran, dass man bereits mit einer ausgearbeiteten Nachhaltigkeitskommunikation viel erreichen kann. Das Wichtigste sei es die Maßnahmen zielgruppenspezifisch, möglichst einfach und verständlich sowie positiv und werteorientiert zu kommunizieren.

Wir sind gespannt und hoffen natürlich sehr, dass die Anregungen Anklang in der tatsächlichen Museumspraxis finden werden. Und nicht vergessen: Nachhaltigkeit ist ein Teamsport, jeder/ jede kann aktiv einen Beitrag leisten. Also los: informiert und vernetzt euch!

Zu Sina Herrmann:

Sina Herrmann studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Nach ihrem wissenschaftlichen Volontariat im Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg, Nähe Frankfurt, hat sie sich vermehrt für die betriebsökologischen Prozesse im Museum interessiert und sich daraufhin zur Transformations- und Nachhaltigkeitsmanagerin weiterbilden lassen. Seit 2022 leitet sie das Projekt "Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Museum" beim Deutschen Museumsbund.

Zur Autorin:

Melina Hartmann ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Katharina Reher und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Worum geht es?

Es ist üblich, dass wissenschaftliche Tagungen im Anschluss dokumentiert werden. Aber was und für wen möchten wir eigentlich die Inhalte festhalten? Wie nachhaltig im ökologischen, aber auch im wissenschaftlichen Sinne sind Fachtagungsbände? Diese und viele weitere Fragen treiben uns um. Unser Ziel: Tagungsbände neu denken! Dokumentation soll kritisch hinterfragen, neue Denkanstöße und einen Mehrwert liefern, ein aktiver Prozess und vor allem nachhaltig sein. Nur wie? Wir erarbeiten diese Dokumentation unter anderem mit der Methode des Storytellings, mit der wir Wissen anhand narrativer Erzählungen weitergeben möchten.

In den nächsten Monaten begleiten wir drei Personen, die ihre Erwartungen an das Symposium und ihre Erfahrungen während und nach dem Symposium mit uns teilen und aufarbeiten. Im Fokus steht dabei die Fragestellung, ob und wenn ja welche Impulse das Symposium vermittelt hat und ob gewonnene Anregungen im (Berufs-)Alltag implementiert werden oder zu Veränderungen führen können. Wir möchten nachhaltige Veränderungen sichtbar machen und den Fokus auf die Teilnehmenden legen. Sie sind es, welche die Tagung konstituieren und mitgestalten.

Unsere Storyteller:innen

Um einen möglichst umfassenden Einblick zu bekommen, wurden dafür drei Personen ausgewählt, die das Symposium aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben. Aus der Studierenden-Perspektive wird uns Rune Knaak berichten, die im Master Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU studiert. Die Teilnehmenden-Perspektive vertritt Dr. Sascha Förster, der Leiter des Theatermuseums Düsseldorfs und des Dumont-Lindemann-Archivs der Landeshauptstadt Düsseldorf. Für die Sicht der Vortragenden hat sich Sina Herrmann bereiterklärt, ihre Eindrücke und Learnings mit uns zu teilen. Sie ist Projektleiterin Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Deutschen Museumsbund e.V. und leitete am zweiten Symposiumstag den Workshop zum Thema Museen im Klimawandel – Organisieren, handeln und mobilisieren für (mehr) Klimaschutz im Museum.

Erwartungen

Für einen ersten Eindruck haben wir allen drei Storyteller:innen sowohl vor dem Symposium als auch eine Woche danach jeweils einen kurzen Fragebogen zugesandt, in dem ihre Erwartungen an das Symposium und erste Impressionen nach der Teilnahme am Symposium abgefragt wurden. Die Erwartungen unserer Storyteller:innen an das Symposium waren sich sehr ähnlich: Alle Drei möchten durch ihre Teilnahme ihr inhaltliches Wissen vertiefen, neue Lösungsansätze kennenlernen und verstehen und mit Personen in den Austausch treten, die Expert:innen im Bereich der Nachhaltigkeit sind und als Vorbilder dienen. Für Sascha war das Symposium darüber hinaus eine Möglichkeit Inspiration für seine eigene Organisation zu sammeln, „(…) um aus diskursivem Wissen Handlungsimpulse zu bekommen.“ Rune erzählte uns außerdem, dass sie derzeit ein Thema für ihre Abschlussarbeit suche: „Vielleicht ergibt sich im Rahmen des Symposiums eine Fragestellung, die ich in meiner Masterarbeit untersuchen möchte.“

Erste Eindrücke

Unsere Befragung eine Woche nach dem Symposium fiel sehr positiv aus: Die Erwartungen seien erfüllt worden und die Teilnahme habe sich gelohnt. Durch das Symposium habe man nicht nur viele wertvolle Impulse vermittelt bekommen, sondern auch spannende neue Projekte und Institutionen kennengelernt. Als ein Beispiel wurde The Changency, ein Unternehmen für Nachhaltigkeitsberatung in der Musikindustrie, mit ihrem Projekt Plant a Seeed genannt – solche Projekte kennenzulernen sei inspirierend und würde dazu führen, auch die eigene innere Haltung zu Nachhaltigkeit mehr manifestieren zu wollen und sich weiterzubilden. Auch die Teilnahme der Workshops sei produktiv gewesen, Rune möchte beispielsweise nach der Teilnahme am Workshop Material und Kreislauf – Theater nachhaltig gedacht „(...) gerne noch viel mehr über das Thema erfahren.“ Sascha möchte sich über das Symposium hinaus „(…) gerne mehr und ausführlicher mit Klimabilanzen beschäftigen“. Referentin Sina war ebenfalls sehr zufrieden mit ihrem Workshop und war besonders von der Kreativität der Workshopgruppe begeistert. Außerdem betont sie, dass Kommunikation – wie bei fast allem – der wichtigste Bestandteil von Nachhaltigkeit sei: „(…) am Ende geht es bei Nachhaltigkeitsprozessen darum, alle mitzunehmen, zu überzeugen, zu hören, wertschätzend zu behandeln und einzubinden.“ Da können wir Sina nur zustimmen und sind umso glücklicher, dass unsere Dokumentation zur Aufarbeitung des Symposiums ebenfalls einen kleinen Beitrag zum Nachhaltigkeitsdiskurs leisten kann. Apropos Beitrag – der Nächste kommt in der kommenden Woche!

Zur Autorin:

Katharina Reher ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Da sind wir wieder!

Wie bereits im ersten Beitrag unseres Storytellings erläutert, erarbeiten wir die Dokumentation des Düsseldorfer Symposiums zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur unter anderem, indem wir die Tagungsinhalte sowie die Evaluation in narrativer Erzählweise – nämlich in Zusammenarbeit mit unseren drei Storyteller:innen Rune, Sina und Sascha – wiedergeben. Im Fokus stehen dabei die Fragestellungen, welche nachhaltigen Impulse das Symposium gegeben hat und ob gewonnene Learnings im (Berufs-)Alltag umgesetzt und Veränderung herbeigeführt werden konnte.

Nachdem wir kurz nach dem Symposium das letzte Mal mit den Dreien zu ihren ersten Eindrücken und Erfahrungen gesprochen hatten, haben wir drei Monate später erneut Fragen gestellt und spannende Antworten erhalten – die Details liefern wir euch unten!

Transfer in den (Berufs-)Alltag

Zu Beginn haben wir die Frage gestellt, ob es etwas gab, dass die Drei während des Symposiums gelernt und bereits im (Berufs-)Alltag implementieren konnten. Interessanterweise konnten wir hier die Intention-Behavior-Gap feststellen, die wir in unserem Beitrag zum Workshop „Digitale Suffizienz in Kulturinstitutionen“ (s.o.) vorgestellt haben. Eine Intention-Behavior-Gap ist die Diskrepanz zwischen einem guten Vorsatz und der tatsächlichen Umsetzung dieses Vorsatzes.

„Ich würde das Gelernte gern besser umsetzen, aber das fällt dann doch oft schwer“, stellt Sascha fest. Und seien wir mal ehrlich, wem geht es nicht auch so? Leider wird die Diskrepanz zwischen dem geplanten Vorhaben und der realen Umsetzung oft durch unterschiedliche Hürden bestärkt, beispielsweise durch das Fehlen persönlicher oder finanzieller Ressourcen.

Um uns ein Beispiel zu geben, erzählt Sascha uns von Druckmaterialien, die er gerne in Düsseldorf bestellt hätte, um die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten: „…die hätten wir gerne in Düsseldorf oder Umgebung bestellt, das war dann aber deutlich kostenintensiver“. Auch Rune konnte bisher noch keines der Learnings umsetzen, sie betont aber: „…das Symposium hat die Thematik für mich weiter in den Vordergrund gerückt und ich entdecke schneller Stellen, an denen nachhaltiger gedacht werden könnte.“ Sascha hat sich auf alle Fälle vorgenommen, die Ausstellungen im kommenden Jahr nachhaltiger zu denken – wir drücken die Daumen, dass es klappt!

Weitergehende Auseinandersetzung

Auf die Frage, ob es innerhalb des Symposiums einen Input gab, mit dem sich im Nachgang noch intensiver beschäftigt wurde, gewährte Sascha uns sehr interessante Einblicke. Ihn treiben besonders die Themen Müllproduktion und Klimabilanz um. Zum einen, wie viel Müll jede Ausstellung produziert, zum anderen aber auch schon der daran anknüpfende Gedanke, welche Dinge wie angeschafft werden könnten, damit sie wiederverwendbar sind. Sascha erklärt uns außerdem, dass er eine Klimabilanz super fände, diese aber für eine städtische Institution wie das Theatermuseum sehr schwierig umsetzbar sei, da relevante Faktoren (wie beispielsweise Heizkosten) nicht genau getrackt werden können.

Sina beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie man Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Museen tragen kann und diese dann insbesondere langfristig nachhaltig handeln. In ihrem Workshop „Museen im Klimawandel“ (s.o.) ist ihr positiv aufgefallen, dass es viel Engagement und Motivation in diesem Bereich gibt. Sie betont aber, dass noch Zahlen nötig sind, die die Dringlichkeit, Museen praktisch bei der Umsetzung zu unterstützen – beispielsweise durch finanzielle Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen oder Projekte zur Klimafolgenanpassung – verdeutlichen und quantifizieren.

Veränderung der Wahrnehmung

Sehr positive Reaktionen haben wir auf die Frage bekommen, ob sich die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit durch die Teilnahme am Symposium verändert hat. Rune erzählt uns, dass sich ihre Wahrnehmung seit dem Symposium verschärft hat: „...ich denke im Alltag noch schneller an nachhaltigere Alternativen und mir fällt auch eher auf, wenn schon nachhaltig mitgedacht wurde.“ Auch Sascha antwortet uns sehr ehrlich: „Auf jeden Fall hat sich meine Wahrnehmung geschärft. Und das grundsätzlich.“ Bei ihm läuft Nachhaltigkeit nun die ganze Zeit im Hinterkopf mit. Auch ist es ihm ein Anliegen geworden, seine Volontär:innen zu Vorträgen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, zu senden: „...für Veränderung reicht es ja nicht, wenn nur ich eine verschärfte Wahrnehmung habe.“ Sinas Wahrnehmung hat sich nicht verschärft, sondern ist „gleichbleibend brisant“ geblieben – von der Projektleiterin Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Deutschen Museumsbund hätten wir auch nichts anderes erwartet!

Teilnahmeempfehlung

Bei der Abschlussfrage, ob es bestimmte Personen gäbe, denen unsere Storyteller:innen eine Teilnahme am Symposium nahelegen würden verriet Rune uns, dass sie das Symposium bereits einer Freundin empfohlen habe, die nachhaltige Entwicklung studiere. Sie könnte eine weitere Perspektive sowie neue Ideen einbringen und umgekehrt Einblicke in Kunst und Kultur gewinnen. Sina äußerte uns gegenüber ihren Wunsch, dass das Thema generell in den Curricula von Universitäten verankert wird, so dass sich alle Studierenden mit dem Thema auseinandersetzen und schauen, welche Rolle sie dabei einnehmen könnten.

Sascha würde seinem Kolleg:innen aus dem Theatermuseum eine Teilnahme ans Herz legen und betont dabei, dass es Personen aller unterschiedlichen Ebenen sein sollten. Besonders die Volontär:innen sollte man „von Beginn an“ mitnehmen und mit dem Thema vertraut machen. Darüber hinaus wünscht sich Sascha, dass sich auch die Direktor:innen anderer städtischer Kulturinstitutionen dem Thema Nachhaltigkeit annehmen. So könnten wertvolle Synergien im städtischen Umfeld im Hinblick auf Anschaffung, Wiederverwendung und Materialkreislauf entstehen. Hier schließt sich dann mal wieder der Kreis – und zwar zu unserem Beitrag „Material und Kreislauf in Theaterinstitutionen“ (s.o.).

Zur Autorin:

Katharina Reher ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Melina Hartmann und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Das Projekt findet ein Ende...

Seit dem ersten Storytelling Beitrag Ende Mai sind bereits über sechs Monate vergangen. Das Storytelling war ein zentraler Baustein bei der Dokumentation des Düsseldorfer Symposiums zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Die Zeit ist verflogen und gemeinsam möchten wir einen Abschluss des Teamprojektes finden. Dafür sind wir noch einmal mit unseren drei Storyteller:innen zusammengekommen. Was hat sich in einem halben Jahr auf persönlicher und institutioneller Ebene verändert? Welche Denkanstöße und welche Inputs der Fachtagung konnten umgesetzt werden? Und wo treten Probleme auf? Das wollen wir uns genauer anschauen.

Die wohl brennendste Frage lautet: Wo steht der Kunst- und Kulturbereich in Sachen Klimaschutz? Dass die Antwort komplex, ist inzwischen eindeutig. Wir möchten mit unserem letzten Blogbeitrag die drei Perspektiven – die studentische, vertreten durch die KuK-Studentin Rune Knaak, die institutionelle, vertreten durch Sina Herrmann vom Deutschen Museumsbund e.V., und die ausführende, vertreten durch Sascha Förster, Direktor des Theatermuseum Düsseldorf – bündeln und daraus Kleinkonzepte für eine grünere Museumsarbeit ableiten.

Ein kurzer Rückblick

Im zweiten Beitrag wurde evaluiert, wie nachhaltige Maßnahmen im Arbeitsalltag konkret umgesetzt werden können. Vom Abfallaufkommen über die Bestellung von Marketingartikeln und die Wiederverwendung von Objekten für Ausstellungen bis hin zur Einsparung von Heizkosten - leider scheitert die praktische Umsetzung auf allen Ebenen an finanziellen oder personellen Hürden. Nachhaltig, d.h. ökologisch verträglich, sozial gerecht und zugleich wirtschaftlich zu handeln, ist eine komplexe und dauerhafte Aufgabe.

Wie kann es weitergehen?

Dieser langfristigen Verantwortung ist sich Sascha Förster auch beim Rebranding des Theatermuseums bewusst. Als Direktor fördert er in seinem kleinen Team insbesondere die nachhaltige Entwicklung durch Geschlechtergerechtigkeit (SDG 5). Durch die Bereitstellung hochwertiger Bildung (SDG 4) und zukünftige Angebote mit zunehmendem Fokus auf Nachhaltigkeit in der Theatergeschichte und Theaterszene möchte er die Besucher:innen für gesellschaftliche Themen sensibilisieren (SDG 13). Letztlich sind es viele Einzelmaßnahmen, die das „nachhaltige Ganze“ ausmachen.

Die Aufgabe des Kulturamtes

Die Anbindung des Theatermuseums an das Kulturamt Düsseldorf hat Vor- und Nachteile. Oftmals verlangsamt die umfangreiche Bürokratie Prozesse und schränkt die Handlungsfähigkeit der Verantwortlichen ein. Dennoch ist das Kulturamt ein wichtiger Impulsgeber, um Veränderungen auf institutioneller Ebene voranzutreiben. Angélique Tracik, Leiterin des Kulturamts Düsseldorf, gibt in einem Interview mit der Stadt Düsseldorf Einblicke: So ging als erste Maßnahme im November 2023 die Subwebsite „Kultur und Nachhaltigkeit“ auf den Seiten des Kulturamts online. Zudem wurden im Herbst 2023 zwei Mitarbeiterinnen des Kulturamts - eine aus der Abteilung Kulturentwicklung/Künstlerförderung und eine aus der Abteilung Technisches Gebäudemanagement/Kulturbauten - im Rahmen der Weiterbildung des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit in Kultur und Medien zum „Transformationsmanager Nachhaltige Kultur“ qualifiziert.

Loslegen! Nachhaltigkeit konsequent verankern

Diese Entwicklung freut auch Sina Herrmann, Projektleiterin Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Deutschen Museumsbund e.V., die sich unermüdlich für ökologische Mindeststandards in Museen einsetzt.

Der Deutsche Museumsbund hat den im Oktober 2023 veröffentlichten CO2-Bilanzierungsstandards für Kultureinrichtungen mit dem dazugehörigen CO2-Rechner mitentwickelt, mit dem Museen und andere Kultureinrichtungen nun nach einheitlichen Vorgaben ihre CO2-Emissionen erfassen, Einsparpotenziale identifizieren und nachhaltige Strategien entwickeln können. Auch die Initiative mit dem Forschungsprojekt „Grünes Museum“ soll die Museen in Deutschland durch gezielte Maßnahmen besser auf den Klimawandel und die damit verbundene Klimaanpassung vorbereiten. Durch die Vernetzung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit Forschungseinrichtungen sollen nationale und internationale Best-Practice-Beispiele gesammelt werden. Sina betont die Vorbildfunktion von Museen, positive Impulse für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu geben. Dieses Potenzial sollte von allen Museen genutzt und ausgeschöpft werden. Sie ermutigt eine weitere Vernetzung unter Kulturakteur:innen, also: Action, please!

Die neue Generation der Kulturschaffenden

Letztlich können auch die Studierenden ihren Beitrag leisten, denn sie repräsentieren die nächste Generation der Kulturlandschaft und können neue Impulse setzen. Unsere Storytellerin Rune möchte sich im Rahmen ihrer Masterarbeit näher mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Als studentische Projektmanagerin in einer lokalen Kultureinrichtung erprobt sie erste nachhaltige Maßnahmen im Kleinen und hat sich dabei vom Leitfaden des Deutschen Museumsbundes e.V. inspirieren lassen. Für einen erfolgreichen Strukturwandel ist ein strategisches Vorgehen hilfreich, das flexibel ist und individuell angepasst und weiterentwickelt werden kann. Der PDCA-Kreislauf, kurz für „Plan-Do-Check-Act“, bietet Rune hierfür einen methodischen Ansatz.

Dass eine langfristige Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen und deren Verankerung im Curriculum von großer Bedeutung ist, hat Julia Römhild, Akademische Rätin für den Bereich Kulturmanagement, schon lange erkannt. Das Lehrprojekt „Dein Kunstpalast - Ansätze zur Impact-Messung am Beispiel eines Veranstaltungsformats zur Ermöglichung kultureller Teilhabe" im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement soll zum forschenden Lernen der Studierenden in der Gesellschaft beitragen und wird in Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf und der Fritz Henkel Stiftung durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, die gesellschaftliche Wirkung des Veranstaltungsformats Dein Kunstpalast" zu messen und ein Forschungsdesign zu entwickeln, mit dem die gesellschaftliche Wirkung eines solchen Angebots erfasst werden kann. Dabei werden insbesondere die Sustainable Development Goals 4 und 10 eine wichtige Grundlage bilden.

Wir hoffen, wir konnten euch auf dieser Reise hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ein Stück mitnehmen und zum Loslegen motivieren! Oft ist der Anfang die größte Überwindung, doch wie sagte schon der römische Politiker Marcus Tullios Cicero: „Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge“.

Zur Autorin:

Melina Hartmann ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Katharina Reher und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.

Wie sieht gelebte Nachhaltigkeit in Kulturbetrieben aus? Wo zeigen sich Lücken und Handlungsbedarf?

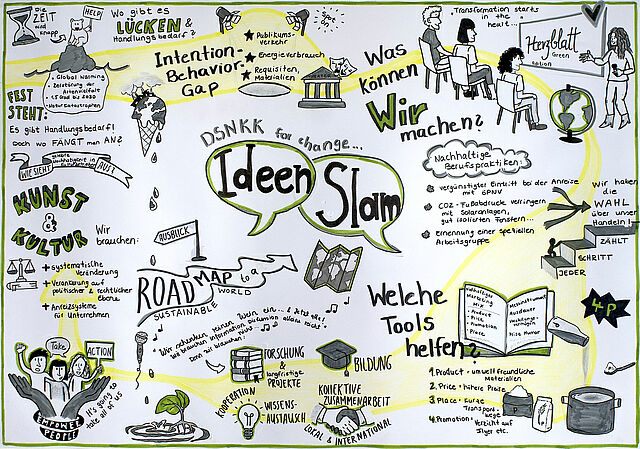

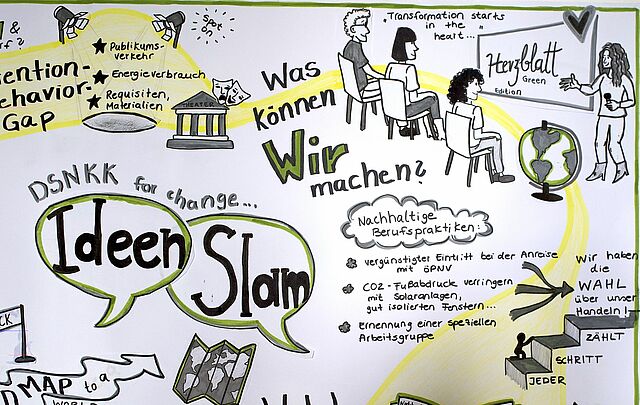

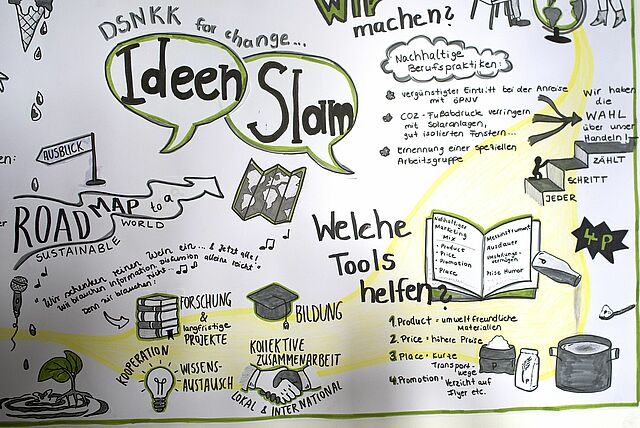

Diesen Fragen sind Masterstudierende des Studiengangs Kunstvermittlung und Kulturmanagement zunächst im Rahmen einer Übung nachgegangen. Dabei haben sie sich insbesondere mit Grundlagenliteratur der Nachhaltigkeitsdiskurse innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Darauf aufbauend sollten sie die damit verbundenen Fragestellungen theoretisch-konzeptionell reflektieren und in freiwählbaren Präsentationsformaten (z. B. Kurz-Essay, Video, Blogbeitrag etc.) wissenschaftlich für die Teilnahme am Symposium aufbereiten. Ganz nach dem Motto: „eine Tagung darf auch Spaß machen“, haben die Studierenden lustige, komische oder dramatische Beiträge entwickelt. Die Ergebnisse der studentischen Auseinandersetzungen fanden schließlich ihren Höhepunkt in Form eines "Ideen-Slams".

Der "Ideen-Slam": ein kurzer Überblick

Meist wissen wir, wie wir nachhaltig handeln sollten, scheitern dann an vielen Stellen jedoch an der Umsetzung. Diese sogenannte Intention-Behavior-Gap behandelten Studierende in einem Videobetrag und lüfteten den Vorhang des Opernhauses, um sich das Phänomen im Kulturbetrieb etwas genauer anzuschauen.

Eine andere Gruppe nahm die bekannte Sendung „Herzblatt“ aus den 1990er Jahren als Inspiration, bei der das Konzept im Sinne der Nachhaltigkeit überarbeitet wurde und sich der Planet auf die Suche nach der großen Liebe mit den besten nachhaltigen Berufspraktiken begab. Was wir dabei lernen: am Ende des Tages hat jede:r die Wahl nachhaltig im (Berufs-)Alltag zu handeln.

Im zweiten Teil des Vortrags gingen Studierenden die vier klassischen Marketinginstrumente (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) an, die als grüne Zutaten für das Rezept praxisorientierter Lösungsvorschläge der Klimakrise dienten - eine willkommene Stärkung auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Kunst- und Kulturbranche.

Einen runden Abschluss fand die Thematik als alle Teilnehmenden gemeinsam in den Takt der Nachhaltigkeit in Form eines Volksliedes einstimmten und sich schunkelnd in den Armen liegend austauschten, wie die Nachhaltigkeitsziele am effektivsten erreicht werden können.

Was ist Graphic Recording? Und wie findet dies alles in einem Schaubild zusammen?

Im Rahmen unsere Teamprojekts streben wir den Versuch an Konzepte einer Tagungsdokumentation auf neue, agile Art zu überarbeiten. Das Graphic Recording ist dabei ein spannendes, visuelles Tool Kernaussagen zu protokollieren. Und damit die Anwesenden nicht nur rational, sondern auch emotional anzusprechen und Wissen hoffentlich nachhaltig und einprägender zu vermitteln.

Zur Autorin:

Melina Hartmann ist Studierende im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf und bildet gemeinsam mit Katharina Reher und Nienke Wüst das Team Dokumentation, welches das Düsseldorfer Symposium zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur inhaltlich nachbereitet.